土器様式の変遷とその背景

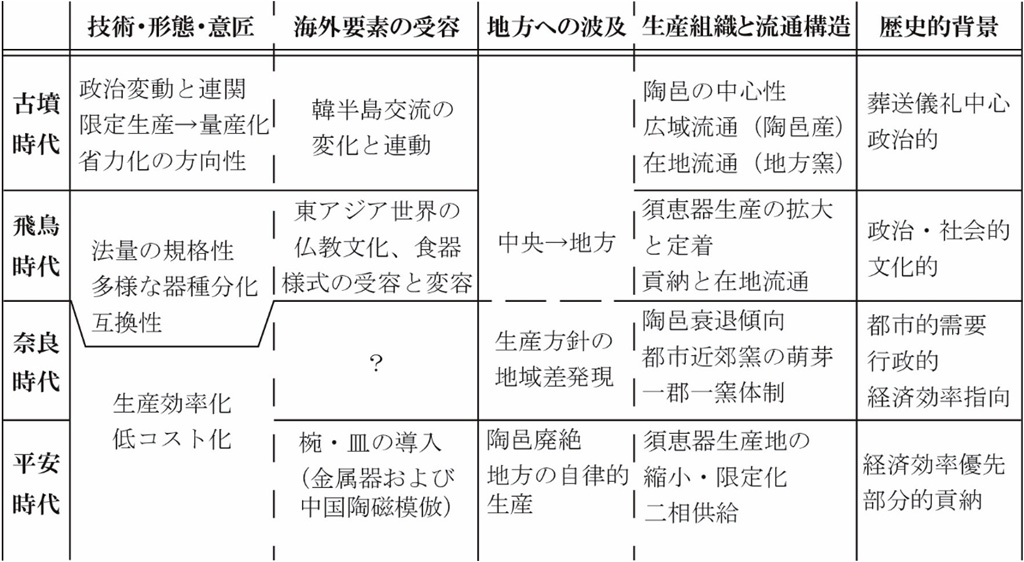

土器様式が変化する、その背景には、様々な要因が考えられます。そこで、土器を製作した技術、土器そのものの形態、視覚的に重要な意匠などの変遷とその画期をさぐり、さらに海外要素の受容についても目を向けていきたいと思います。

古墳時代土器があらわす政治性

まず、古墳時代の窯業生産は、主に古墳での葬送儀礼を中心に用いられた儀礼用土器に目を向けることが大切です。古墳は亡き首長から次代の首長へ、権威や権力、地盤を継承する舞台であったと考えられますので、ここで用いられる儀礼用の土器とその生産にも政治的背景を指摘できます。このことは、古墳時代須恵器の技術が、初期の段階では洛東江流域を中心とする韓半島各地から中央の政治権力を媒介とする陶工の招来によって導入されたことにも関連するでしょう。また、須恵器窯が拡散する場合においても、帰郷型、帰郷指導型が想定されているといった研究がありますので、ここでも技術移動を差配した権力の存在を推定できます。労働力を供出する地方、技術を供与することで求心力増大を目論む中央政権といった中心―周辺関係が想定されています(菱田哲郎2002「考古学からみた古代社会の変容」『日本の時代史』5 平安京 塙書房)。

さらに、古墳時代における土器様式の画期は、大規模古墳群の移動や日本列島各地の古墳築造動態の変化、さらには古墳副葬品構成の変化と巨視的には対応しています。古墳と同様に中心と周辺の関係をある程度読み取ることができるのです。

海外要素の重要性

近年の研究によって、古墳時代須恵器の器種構成の変化や新たな意匠の導入といった観点では、海外要素の受容といった点が重要となってきています。こうした変化は、初期須恵器の系譜が加耶系から栄山江流域系へと広がりをみせるように、古墳時代の日本列島と三国時代の韓半島各地における交流関係の展開と連動しています。古墳時代における政治変動は、こうした対韓半島交渉の変化と同調的であるので、海外要素受容の画期はやはり政治性とともに理解することができるでしょう。

海外要素の再評価は、飛鳥時代における土器様式研究でも同様です。飛鳥時代の土器研究では、体系的な土器様式の評価を示した西弘海の研究が検証され(高橋照彦1999「「律令的土器様式」再考」『瓦衣千年』森郁夫先生還暦記念論文集刊行会)、律令的土器様式の確立には東アジアにおける食事様式の受容と変質として再評価がなされてきています(小田裕樹2013「食器構成からみた「律令的土器様式」の成立」『文化財学の新地平』 奈良文化財研究所)。土器変化の背景に海外要素の受容を見出し、さらに変容する部分も含めて理解する流れが、より鮮明になってきているのです。

土器生産の効率化、低コスト化

一方、奈良時代においては技術・形態・意匠に大きな変化はみられず、海外要素の受容についても活発な議論がされていません。むしろ製作技術の省略化、器種構成の単純化、多量生産指向といった生産効率化、低コスト化が重視され、平安時代ではいっそうこの傾向が強いといえます。

もちろん、古墳時代や飛鳥時代においても、ケズリの範囲や内面ナデ消しの省略、文様の粗雑化といったような製作技術、透窓の減少や器形やサイズの縮小といった意匠や形態の省力化など、土器生産にみる効率化や多量生産化が想定されてはいます。しかし、横山浩一さんが早くも指摘したように(横山浩一1966「土器生産」『日本の考古学』Ⅴ 古墳時代(下) 河出書房)、奈良時代以降と比べるとその達成度合いは低いと言わざるを得ません。生産効率化、低コスト化は、窯構造の変化も含めて、8世紀中葉にその萌芽を認めることができます。この背景を深くさぐっていくために視点を移して、窯業技術の中央と地方の関係について、各時代の土器様式を比較していきましょう。

地方への波及の度合い、生産組織と流通構造の変化

須恵器の技術・形態・意匠の変遷は、古墳時代や飛鳥時代の須恵器研究において政治的、文化的脈絡から理解されていることをこれまで確認してきました、

一方、奈良時代の半ば、8世紀半ば以降では、生産効率やコスト縮小の方向性として捉えられています。このことは葬送儀礼をはじめとする非日常的な儀礼や日常生活の各場面において用いられていた須恵器のもつ意味が、奈良時代には大きく変化していることを示しています。また、土器の消費面に着目すれば、燃料や焼成にコストや時間がかかる須恵器より、低コストで生産が可能である土師器の普及が普及しました。さらに、土師器の内面に炭素を吸着することによって、部分的に機能を高める黒色土器の出現は、食器構成のなかでの須恵器の地位を低下させる経済的な要因になったといえます。高級食器としての須恵器の食器は劣勢になってきたといえるかもしれません。もちろんこれには、シルクロードをわたってきたガラス容器、唐からもたらされた唐三彩など、新たな超高級品の出現もあったかもしれません。

ここで、須恵器生産の技術移動についても注目しましょう。

古墳時代では、須恵器にみる器種構成の変化やサイズ、製作技術の変化は、列島規模でみればおおむね共通しています。その発信源は陶邑窯跡群です。古墳時代後期後半から飛鳥時代前半、つまり6世紀後半から7世紀前半にかけては、地方では須恵器窯の築かれる地域が広がりをみせ、須恵器生産は地域に定着します。これは須恵器需要に端を発する経済的な要因といった側面ではなく、律令体制の整備による地方行政の拡充にともなう政治・行政的背景が評価されているところです(菱田哲郎2007『古代日本 国家形成の考古学』 京都大学学術出版会)。

一方、8世紀中葉以降には近畿地域内部でも、大規模生産地である陶邑窯跡群に加え、平城京近郊では「宮都型須恵器生産」、丹波の「一郡一窯体制」など、生産面にみる地域性が明らかとなっています。「宮都型須恵器生産」では都市的需要に伴う経済的要因が背景として想定され(重見 泰2002「律令時代の須恵器生産―生駒古窯跡群からみた宮都の発展と須恵器生産の展開(上・下)―」『古代学研究』第156・157号 古代学研究会)、「一郡一窯体制」では採算度外視の行政的要因が推定されています。それぞれは異なる結論ですが、中央と地方で異なった原理によって須恵器生産がなされはじめたことをしめしているのでしょう。さらに平安時代では、須恵器供膳器などに各生産地個別の器形、製作技術がみられます。型式変化の方向性も共有されなくなります。中央の窯場はもはやその影響力をなくしてしまったといえるのです。ここでは地域色の持つ意味が根本的な違いへと変化しています。須恵器生産を行った各地の窯場での独自裁量が増大しているのです。

須恵器生産技術が地方へ技術拡散し、しかもそれが各地で大規模窯業生産地を形成して、あるいは定着性を有したことは、地方での伝習が十分に可能となったことを示します。これは、時間がたてば、つまり伝習が地方で進むようになれば、技術供与の必要性を失わせるものだったといえます。8世紀後半以降から9世紀にかけて須恵器生産の地域性が顕在化する過程は、技術定着がもたらす必然的な帰結だったのでしょう。古墳時代以来、窯業生産の中核を担っていた、陶邑窯跡群が歴史的役割を終えていく背景は、このようにも理解できます。

窯業生産の背景に政治性を読み取ることができる古墳時代、仏教文化や東アジア的食器文化の受容や変容を示し、行政組織の拡充とともに窯業生産が展開する飛鳥時代、経済的要因が指摘されるようになる奈良時代、生産効率化と低コスト化によって生産組織と技術移動のあり方、流通構造が転形する平安時代と、捉えることができます。古墳時代から飛鳥・奈良時代、平安時代に下るにつれて、政治的背景から行政的背景へ、そして経済的背景が強調される傾向にあります。そして、中央が技術を供与していた時代から地方が造り上げた精粋品を中央が部分的に収奪していくといった大きな流れを、日本古代の土器様式から読み取ることができます。