土師器という焼き物

古墳時代の土師器と須恵器

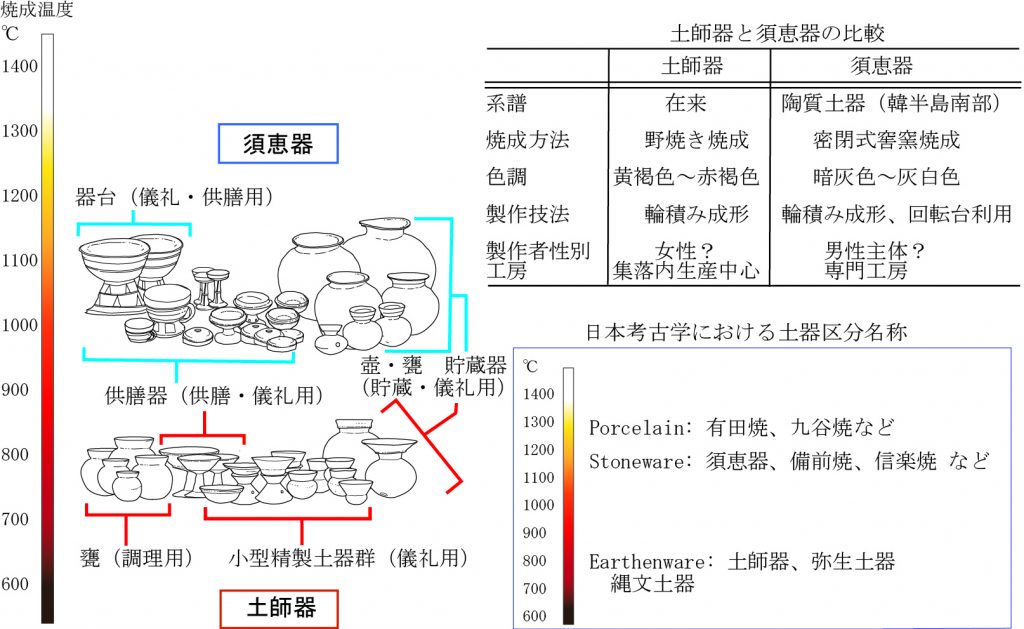

古墳時代には、東北南部から南九州にいたるまで日本列島の広い範囲において、土師器と須恵器という大きく2種類の土器が用いられました。

1つは、在来土器である弥生土器に系譜を持つ酸化焔焼成の土師器です。酸化焔焼成とは、燃料が完全燃焼するだけの十分な酸素がある状態で土器を焼き上げることです。もう一つは、5世紀を前後する時期に、韓半島南部における土器焼成技術および各地の土器様式を導入し、日本列島で生産された還元焔焼成の須恵器です。還元焔焼成は、酸化焔焼成とは逆に、酸素が足りない状態で土器を焼き上げることで、窯など密閉度の高い施設を用います。このように、土師器と須恵器は焼成の方法が異なります。

土師器と須恵器という名前は『延喜式』などの古代文献に由来するもので、土師器は「はじのうつわもの」などの言葉を日本語として呼びやすくしたもので、近代考古学に育まれた学術用語といえます。

土師器は、古墳時代から飛鳥・奈良時代、平安時代までつづき、いまの「かわらけ」につながるもので、長く日本で使用され続けた焼き物です。『日本書紀』雄略天皇17年条に、宮廷で用いる食器を献上する部民を贄土師部として組織したことがみえ、雄略天皇は5世紀後葉に活躍した「倭の五王「武」」と考えられている人物ですから、土師器の名称の由来は5世紀後葉にさかのぼる可能性はあります。しかしながら、贄土師部を率いた土師氏は古墳築造を含めた喪葬、土器生産、軍事、外交などを職掌とした氏族であり、土器生産のみが役割とは言えません。また、古墳時代は3世紀半ばにはじまりますが、この時期に土師氏が存在していたことはわかりません。最近の研究では、贄土師部はもともと古代有力豪族である物部氏の勢力下にあり、6世紀末頃に土師氏が代わって贄土師部を領有するようになったため、後世にそれを正当化するための記事であるという研究成果もあります(溝口優樹2019「政治的動向からみた土師氏の系譜―『日本書紀』から『新撰姓氏録』まで―」『日本歴史』849 日本歴史学会)。

したがって厳密には古墳時代の土器を通時期的に土師氏に関連するものとして呼ぶことは適当ではありません。日本考古学の学術用語として定着しましたが、誤解がないようにするには、将来より適切な名称が必要かもしれません。

土師器は、まず用意した粘土や砂をこねて生地をつくり、輪積みをしながら用途に応じた器形をつくり、器面調整を行ったのちに乾燥し、野焼きで焼成します。土師器は、約700℃から800℃で焼成されたと考えられていて、多孔質のため膨張係数が小さく、温度の急変に耐えることができます。したがって調理など火にかける用途に適しています。一方で、水漏れはしやすく、液体貯蔵や食器には不向きです。土師器の椀に口をつけて、飲料をいただくときには、気を付けないと、器に唇が吸い付かれます。しかし、須恵器が出現するまでは貯蔵用や食器としての土師器も多くつくられました。

土師器は、浅く地面を掘りくぼめ、燃料や土器を配置して、藁などを覆いかぶせて焼成されたと考えられます。簡単な焼成施設であるために、古墳時代の土師器を焼いた跡は発掘調査でみつかることはほとんどありません。地面におかれた藁燃料、重ねられて土器の上に藁が密着した箇所に炭素が吸着して黒い斑点(黒斑)が付着します。

土師器の色調は、黄褐色から赤褐色のものが多いのですが、オレンジ色から白色に近いものまでさまざまです。意図的に赤褐色に焼き上げたものも出土していますが、発色の過程や混和物の違いなど、十分に研究されていないこともあります。

日々の生活に用いられた土師器の器種には、貯蔵器としての壺、調理器としての甕、供膳器の高杯・鉢などがあります。さらに儀礼の場面で使用される加飾された二重口縁壷、小型精製土器も使用されました。小型精製器種と呼ばれる精良な土師器は、小さな丸底の壷、浅鉢とこれを乗せる器台が一般的ですが、古墳時代前期の代表的な土器です。古墳の墳丘上や集落内の祭場から多数出土することや、繰り返し使われたような使用痕跡が乏しいため、儀礼の際の一回きりの飲食用器であった可能性もあります。

須恵器が出現した5世紀以降は、貯蔵器としての壺は大型のものが近畿地域では少なくなり、直口壺という小さな、おそらく儀礼に使われた壺が主体となります。調理用土器としての甕、鍋、甑(蒸し器)、食器としての椀や杯、高杯などが土師器の器種です。しかし、日本列島各地の調理用土器をみわたせば、例えば、東海地域では弥生時代以来の伝統的な脚台付の甕がのこるなど、地域色もふたたびあらわれてきます。